通関士とは?仕事内容や年収について知ろう

通関士とは?

通関士は、輸出入に関する手続きを扱う専門性の高い職業です。通関士の存在なしに貨物の輸出入を行うことはできません。今や私たちの生活は外国とのつながりが不可欠なものです。それだけに、日本経済を支えている重要な役割を担う職業です。

貿易業務に関する国家資格として認められています。

税関が公表しているデータによれば、令和4年4月1日現在、全国で8,407人の通関士が活躍しています。

通関士の仕事内容について

通関士の主な仕事は、輸出入に関する手続きを行うことです。

では輸出入に関する手続きとはどんなものがあるのでしょうか。大まかにまとめました。

- 輸出入書類の作成と確認

- 税関への申告

- 輸出入される貨物の検査

- 過去に正しく行われなかった輸出入手続きの修正

- 航空会社や船会社とのコミュニケーション

- 輸出者、輸入者とのコミュニケーション

通関士の役割は、就業する環境によっても大きく変わるところがあります。

規模が比較的小さい会社であれば、貨物の動きを全て把握しなければならない場合もあると考えられますし、

大きな組織であればそれとは逆に、作成された申告書書類の中に誤りがないか、

確認する業務に専念する通関士もいらっしゃることでしょう。

その中であえてまとめれば「輸出入に関する手続きを代行する仕事」だと言えるでしょう。

通関士の年収について

通関士の年収は、平均で約500万円程度と言われることが多いようです。当然、経験年数やスキル、環境によって年収に大きな差があるため、一概には言えません。それは、通関士が活躍できる場が多岐に渡るということも要因としてあります。

通関士が働く場所というのは、通関業務を執り行う「通関業者」だけではありません。貨物の国際輸送をコントロールする「フォワーダー/乙仲」、幅広い貿易の知識を活かし「商社やメーカー」で就業するという道も考えられます。

私はこの中でも「通関業者」として就業経験があります。経験年数が少なかったこともあり、平均値ほどの年収はありませんでしたが…、通関士試験に合格したことで、手当てをいただくことができました。このように、資格手当てが設定されている場合が多いようです。

通関士のやりがいは?どんな人が向いてる?

仕事のやりがい

これは私個人の感想になってしまいますが、通関士として働くことで、やりがいを感じる瞬間というのは度々ありましたが、中でも一番大きいやりがいが「国際情勢に敏感になる」ということでした。

特にコロナ禍の国際物流の状況を見るととてもわかりやすいと思います。急激な需要の減少による国際物流航路の減少、それにともなうコンテナ不足、パンデミックによる人員不足とその間のEC需要の伸び…。この期間には、国際物流業界においても、複雑に入り組んだ諸問題が発生していました。通関士だけでなく、多くの方がかなり難しい局面に立たされたことが想像されます。

このように、世界で起こっていることの影響がダイレクトに業務に影響してくるため、国際情勢には敏感になります。

そのことは視野の広い意見を持つことを手助けしてくれるものです。

どんな人が向いてる?

通関士の役割が多岐に渡る、ということを前項で説明しました。

そのため、このような素質を持っている人が向いていますよ、と一言でいうことは難しいところがあります。

しかし通関士の業務のメインが「申告書類の作成と確認」であるということを考えた場合、

「(例えば)テストで最後の見直しを面倒くさがる人」

はあまり向いていないかもしれません。

ただ、何度も言うようではありますが「通関士の役割は多岐に渡ります」。

通関士の資格取得を目指されているあなたは、きっと貿易に興味があり、知識を深めたいと思っていることと思います。通関士としての知識を持っているからこそできるアドバイスや、理解できる状況があります。もし、細かい作業が苦手である自覚があってもなお、貿易に興味があるならば、もちろんそこにも活躍できる場があるはずです。

何を隠そう私も、細かい作業は苦手なタイプです。貿易の仕組みや、国際物流の大きな流れを理解することにはとてもロマンを感じていたのですが、肝心の申告書の確認は大の苦手。ですが自分の強みと組み合わせることで、通関士の知識を活かせる場は多くありました。

通関士の仕事はなくなる?今後の動向は?

業界の状況

こちらのデータを見てください。経済産業省が公表する「貿易統計」から引用したものです。

【輸出】

- 2021年:841兆円(前年比 +20.7%)

- 2020年:697兆円(前年比 -11.1%)

- 2019年:784兆円(前年比 -5.6%)

【輸入】

- 2021年:926兆円(前年比 +24.7%)

- 2020年:743兆円(前年比 -14.0%)

- 2019年:875兆円(前年比 +1.0%)

以上のデータは、経済産業省が発表した「貿易統計」に基づいています。

2020年はコロナ禍による一時的な輸出量の減少があったものの、貿易量は伸びています。貿易業界全体でみたとき、取扱量の減少を危惧するような状況ではないと考えられます。

AIの導入によって今後どうなる?

AIの登場により、通関士としての業務がなくなることを恐れる声は多く聞かれます。「今後なくなる仕事」として挙げられる職業の中には、通関士をはじめとする知的労働に関連する職種が多く見られるのも事実です。特に、OpenAIが公開したChatGPT、続くGPT-4は、AI技術の進歩をはっきりと見せつけるものでした。

しかし、もし仮にAIによる輸出入申告書類作成技術が進んだとしても、現在の「各通関業者における通関士の設置」や「通関士による審査」と言った法律が変更されない限り、通関士が不要とされる将来はありえないのです。そして、法律が変更される可能性について議論されるまでには、まだ相当な時間がかかるでしょう。

しかし「従業者」については、状況が変わる可能性をはらんでいるのではないでしょうか。「従業者」とは、通関士ではなく通関業務に携わっている方々のことで、税関が公表しているデータによれば、令和4年4月1日現在、全国で8,157人が登録されています。

具体的には「通関士候補生」と考えても大きく間違いはないかと思います。実務においては、従業者が申告書を作成し通関士が審査を行う、という流れで業務を行う通関業者が多いのではないでしょうか。

つまり、この「従業者」が担う業務は代替可能なレベルにまで、AIは進歩している可能性が考えられるのです。

もちろんAIでは代替不可能な業務も当然含まれます。しかしながら、シンガポールでは、AIを利用した通関手続きの簡素化が具体的なサービスとして検討されている例が、すでに存在しています。

このことから、通関士資格を持っていることは、AI時代においてますます重要になってくるのではないでしょうか。

通関士試験とはどんなもの?

通関士試験とは?

通関士試験は、年に1回10月に開催されています。

試験科目は(1)通関業法、(2)関税法等、3)通関実務の3科目。

各科目に択一式と選択式問題があり、(3)通関実務には計算問題を含みます。

それぞれの科目で合格基準を満たす必要があり、合格基準は、各科目6割の得点が目安とされています。

免除規定とは?

通関士試験には受験科目の免除規定がありますが、そのためには

「従業者」として登録され、通関業務に携わっていることが条件です。

- 従業者として通算5年以上働いた場合 → 3)通関実務 免除

- 従業者として通算15年以上働いた場合 → 2)関税法 免除

主に、通関業者で仕事をしている方が対象になる免除規定です。

3)通関実務 は試験の難易度も特に高く、この科目を落として不合格というパターンは多いです。

ですので、3)通関実務を免除した上で通関士試験合格を目指すという方法も、ひとつの戦略ではないかと思います。

独学で合格はできる?学習スケジュールは?

私は第50回の通関士試験を、独学で1発合格することができました。

ですので、独学合格は充分可能です。

ここでは、独学で挑戦したい方向けに、私の勉強方法について紹介していきます。

通関士試験に合格するためには、一般的に300-400時間程度の勉強時間が必要とされています。

まずはこの必要勉強時間と、自分が1日に勉強に割くことができる時間を考えて、学習スケジュールを立てる必要があります。

私の場合は、月約80-90時間の勉強で8ヶ月の学習を行いました。これは平日に平均2-3時間、土日に平均6時間程度の学習ペースです。

この計画を土台に、どのように学習していったかを説明します。

戦略を練ろう

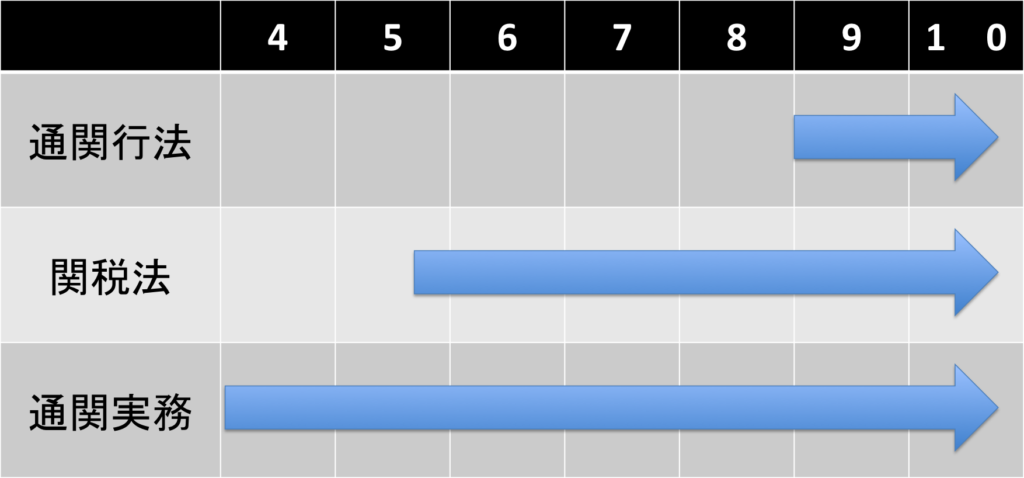

以下のスケジュールを見てください。

3科目ある通関士試験の、科目ごとの学習計画表です。

詳しく説明していきます。

通関実務

私はまず通関実務から学習を始めました。理由がいくつかあります。それは、

- 輸出入申告問題は、落としたらほぼ不合格

- 計算問題は慣れれば、確かな得点源になる

ということです。それぞれ具体的に説明します。

- 輸出入申告問題は、落としたらほぼ不合格

貿易実務科目の満点は45点のうち、輸出入申告書作成問題は20点の配点となっています。

試験は通常6割が合格ラインとされているため、28点は得点する必要があります。

もし申告書作成問題を落とした場合、そのほかの項目が満点だったとしても、合格ラインには届きません。

また申告書問題はそれぞれの解答が独立的ではないため、曖昧さを残したまま試験に臨みどこかでミスをした時、総倒れになる危険性があるのです。(申告書内での配点分布がどうなっているのかは公開されていないようですが。)

このことから、申告書作成問題は何がなんでも得点したい項目です。

最も難しい項目ではありますが、だからこそ、一番触れておく必要があると思います。

- 計算問題は慣れれば、確かな得点源になる

申告書問題以外の項目において、最も着実な得点源になるのは計算問題だと思います。

私も数字が苦手ではありますが、解答の手順は大方決まっています。

考えながら計算するというよりは、どのパターンの問題か、ということを見極められるようになるまで問題に慣れることを目標としました。

商品分類問題などは、一か八か、みたいな場面が必ず出てくるはずです。

これらの理由から、私は通関実務から学習を始めました。通関実務は難易度が高いからこそ、内容を知っておく必要があると思います。

こんな手順で学習しました。

- 問題の意図がわからなくても、とにかくひたすら解答の模写する

- 同じ問題をたくさん解く(模写する)

- それでも分からない用語や意図があれば、ネットで検索する

- 慣れてきたら同じ問題を0から解いてみる

- 未知の問題に挑戦する(分からなければ模写)

これの繰り返しです。4月から5月は、通関士試験の勉強というとこればかりやっていました。6月からは、メインの学習を関税法に切り替えていますが、「1日1題」と決めて、解法を忘れないようにしました。

関税法・通関業法

この2科目は同様の学習方法で行ったため、併せて説明します。

関税法・通関業法の学習で意識したことはふたつあります。

- 覚えられなくても大丈夫、というマインドを持って何度も読む

- 学習範囲の大雑把な把握と、細かな分割を行う

それぞれについて説明していきます。

- 覚えられなくても大丈夫、というマインドを持って何度も読む

通関士試験は覚えることが膨大である上に、文体も独特です。このことは覚えづらさに直結していると思いますし、そもそも文の意味を理解しにくくしている原因でもあると思っています。

はっきり言って、参考書を読んで一度で理解し、覚えることはできないものです。

すぐに分かろうとすることは諦めて、何度も繰り返し読み、少しずつ馴染んでいきましょう。

その時におすすめしたいのが、

- 理解できない文章に、ツッコミをメモしておく

ということです。参考書に直接書いてしまった方がいいです。

何度も繰り返し読んでいるうちに、パッと文章の意味が理解できたり、

あるいは、自分のツッコミの方向性がトンチンカンだったということに気づく瞬間があります。

自分の知識が深まったからこそ、前には分からなかったことに気づくことができるようになります。

その気づきを与えてくれるものとしても、自分のツッコミメモはとても大事だと思います。

しかし、繰り返すことは大事だということは分かってはいても、退屈なものです。

意味もよく分からない解説をダラダラと読んでいる時には特に…。

そこで私は、

- チェック問題→参考書 の順序で読む

ということをしていました。

私は「通関士教科書通関士完全攻略ガイド ヒューマンアカデミー (著), 笠原 純一 (監修)」を使用していましたが、

単元ごとに章立てされていて、章の最後にはチェック問題がついていて便利です。

単元の概要理解→確認のためのチェック問題解答、という流れが通常かと思いますが、それを逆にしていました。

もちろん、チェック問題はすぐに答えを見ていました。

すでにチェック問題で様々な用語に触れているので、参考書を読む時には「知り合い」の用語が増えているはずです。

「この用語については、どのような質問をされるのだろう」ということ状態よりも「この用語については、こんな質問がされるんだよな」ということがわかっているだけで、心理的なハードルも下がる感じがしませんか。

学生時代、「ここはテストに出すからね!」と言われると、やはりそこはしっかりと覚えられていたと思います。

忘れていて当然だ、という自分に対する寛大な気持ちを持って、1冊の参考書を繰り返しましょう。

こんな手順で学習しました。

- 参考書を単元ごとに分解して、薄くする。

- 単元のチェック問題→本文の順序で読む

- 理解できないところには、その時点でのツッコミや質問を書く

- チェック問題がある程度分かってきたら過去問を解く

- 繰り返し参考書、過去問の解説を読む

使用した参考書はこちら!

私が使用した参考書をご紹介します。

- 通関士教科書通関士完全攻略ガイド ヒューマンアカデミー (著), 笠原 純一 (監修)

- 通関士教科書通関士過去問題集 ヒューマンアカデミー (著), 笠原 純一 (監修)

- 通関士試験ゼロからの申告書 日本関税協会 (編集)

- 過去問 (税関のHPでダウンロードすることができます)

まとめ

国際的な仕事に憧れをもつ人は多いと思います。私もそんなひとりでした。

そんな中で貿易という仕事に興味を持ち、貿易事務として業界に携わったときに、

初めて通関士の方とお会いしたのです。

通関はもちろん、国際物流のことを丁寧に説明してくれる姿は、まさに憧れになりました。

私は、自分が憧れたような通関士の方になることはできませんでしたが、試験を通して学んだ国際物流の仕組みや面白さ、知識はとても貴重なものでしたし、試験に合格するための学習方法を考えるという作業も新鮮な経験でした。

私は独学でこの試験に臨みました。もともと独学は好きな方ではあったと思います。

しかし、自分の学習の方向性が正しいのか?そもそも自分の理解はあっているのだろうか?不安は常にありました。

そんな時、同じく独学で勉強をされている方の発信には、本当に励まされたのです。

不慣れでもあり、この記事が有用であるかどうかはわかりませんが、

同じように独学されている方の励みになれれば幸いです。

AIの技術進歩は目覚ましいものがあります。

ChatGPTの登場で、それが一気に加速したような印象を、衝撃を、受けました。

いつかブログ記事を書きたいと思っていたところに飛び込んできたニュースに、勢いのまま記事を書き上げた次第です。

内容として、実は一番考えたいと思った箇所は「通関士にAIが代替する可能性」という点でした。

これまでも騒がれてきた部分でもあり、これから受験されようという方のモチベーションに大きく関わる部分だと思います。考えていることはその項で書いたとおりです。可能な状況になったとしても、そんなにすぐ改革が起こるような業界でもない、というところでしょうか。

いずれにしても、通関士は魅力的で必要とされる職業であることは間違いありません。

目指されている方に少しでもお役に立てれば、嬉しく思います。

この記事を読んでくださってありがとうございました。

コメント